鳶が鷹どころか鷲を生んだとよく言われたよ。

心からお前を誇らしく思う。

しかし、少し怖くもあるのだ。

しがない町役人の小倅があまりに上出来すぎると。

お前を幸せな環境で育て過ぎたのではと―

【ある父親の手記より】

《嫌な予感は往々にして》

#騎士失格の六人 #一次創作

SS『鳶と鷲』

「父さん、早く!」

一体誰に似たのか。随分健脚に育った我が子が、嬉々として坂道を先導してゆく。

今日は少し遠出をして、上流の北門まで散歩に来ていた。

騎士団の詰め所があったりで息子のお気に入りの場所だった。

「ちょっと待っておくれ。父さんはもう若くないんだから」

ゆっくり歩いてくれと息子を制止する。ゆっくり歩かせるために、疲れたふりをする。

自分で言うのもなんだが、出来の良い息子だった。その分、出来ない他の子を置いてけぼりにしてしまう事も多かった。もう少し、ゆっくり歩くことも覚えて欲しかった―文字通りだけでなく、様々な事でも。

「はーい」と聞き分けの良い返事と共に私の元へ息子が戻ってきた。

まだうずうずしている様だったが、私が疲れている様子を見せると気遣ってくれている様だった。

少しわんぱくだが、素直で優しい子だ。教えた事は何でも吸収してしまう、賢い子だ。

自慢の息子だった。このまま善き人物に育ってくれればよいと考えていた。

ゆっくり寄り道などをしながら目的の場所までやってきた。

詰め所を出入りする騎士たちの姿に目を輝かせる息子の姿に、私も目を細めた。

この時はまさか、お前が本当に騎士になるとは、思ってもいなかった。

しがない小役人風情の息子には、到底手の届かぬ未来だと思い安心していた。

だが、世の中は随分と我が子にとって粋な計らいをしてくれた。

平民の身分からでも、士官への道が開かれたのだ。

憧れを抱く子供たちにとっては朗報だ。

日々の暮らしから外へ目を向ける機会のない、市井の人々にとっても同様だろう。

だが、我々のような役人の目には、新たな軍拡と権力闘争の兆しと映った。

大それた夢は抱かぬようにと、何度喉元まで出かかっただろう。

その度、ぐっと飲み込んだ。息子の人生は、息子が決める事だ。

そもそも、生半可な道のりではないのだ。

小役人の小倅が、半端な努力で辿り着けるようなものでもない筈なのだ。

本気で取り組んだ末の挫折は、それはそれで人生の糧になる。そう考えていた。

しかし、期待は見事に裏切られた。

やってのけたのだ、我が子は。

学費免除の特待生として、史上数人目の合格者となってしまった。

その時の息子の喜びようと言ったら…。

期待に胸を膨らませ輝く瞳、嬉しそうに幼馴染へ報告する屈託のない笑顔、暗澹たる思いに駆られる我が身に比べ、全てが希望に溢れていた。

彼を思いとどまらせるべきではないかとの考えが再び脳裏をよぎるも、全ては遅かった。

齢も十四ともなれば、すっかり己の考えを持っていて、私が今更何を説こうが納得するはずもないのだ。

もう彼は、詰め所の騎士たちに遠くから目を輝かせていた幼子ではないのだ。

今年の入校生は精鋭七十名。

仕立ての良い制服に袖を通した我が子の姿が、その中にあった。

成績優秀者として前へ出て、新入生代表の挨拶を行う彼の姿は、私の中で生涯忘れられない。

ここまで来てしまったら、出来る限りの事はしてやろうと考えた。

学費こそ免除にはなったが、制服代も、身の回り品の準備金も、教材代も、雑費の類は全て持ち出しなのだ。

庶民の暮らしでは工面するにも大分一苦労だったが、そこはまだ親の務めだ。

休日に家に顔を見せた息子が「どうせなら制服も支給にして欲しい」などと贅沢な事をぼやいていたので「学徒にとってその制服は、騎士にとっての自分の命を預ける”鎧”と同じ」と伝え諭した。

そう考えれば自ずと、何故支給品ではダメなのかが分かるだろう。

彼は「教官みたいな事を言うんだね」と笑顔をみせつつも、それでもまだ少し納得いっていないようだった。

彼は、学校生活の事をさほど深く話さなかった。

休日に家に顔を見せる時は、いつでも笑顔を絶やさず、隣家の幼馴染の元を訪ねる時もそれは変わらない様だった。

だが時々、疲れたように深いため息を吐くようになった。家にいる時は今までそんな素振りも見せた事の無い、元気いっぱいのやんちゃ坊主だったのに。

困っている事は無いかと尋ねても、勉強が難しいとか、先生が厳しいとか、当たり障りのない事しか答えなかったのだが、ある日ふと「授業以外で初めて人を殴った」と零してくれた。

周囲と上手くやれていないのかと尋ねると、そうではないと再び笑顔を見せていた。

さもありなん―それが素直な感想だった。上手くやれという方が難しい立場に立たされている事は、最初から分かっていたではないか。

おそらく彼の存在は快く思う者の方が少ないくらいだろう。平民が、貴族の子息達を押しのけ優遇され、目立っているのだ。それがたとえ実力通りの結果だとしても。

むしろ”実力”という覆せない現実が、余計に敵を増やしているのだろう。そんな中でも人の顔色を伺って立ち回る術は、私がきちんと伝えきれていなかった部分だった。

心配はしていたが、そんな私もどこかで浮かれていたのだろう。これこそ、私が培ってきた中で最も彼に伝えるべき、役人として生きて蓄えた財産そのものだったのに。

後悔に胸を痛める私へ彼は詳しくを語らなかったが、それでも「父さんが言ってたことが、ちょっとわかったかもしれない」とはにかんでいた。

ある日の休日、それまで毎週のように家に顔を見せていた彼が帰ってこなかった。

その次の週も、そのまた次の週も戻らなかった。

流石に心配になってきた頃、ふらと何気ない様子で息子が家に顔を出した。

妻がひどく心配した様子でと彼の元へ駆け寄ると「勉強が忙しくて」と屈託ない笑顔で頭をかいていた。

付き物が落ちた様だった。多分、よい友人でもできたのだろう。

今度はこちらが、妻と共に安堵の溜息を吐く番だった。

大変な事はまだまだあるだろうが、仲間がいるのであればきっと大丈夫だろう。ひとまず、卒業までは。

過ぎ去ってみれば、六年はあっという間のように感じた。

上級士官学校への進学までは視野には入れなかったようだ。賢明だろうと思った。

本人としては現場に早く出たいだけだったみたいだが…。

卒業と同時の任官式も、見ごたえがあった。

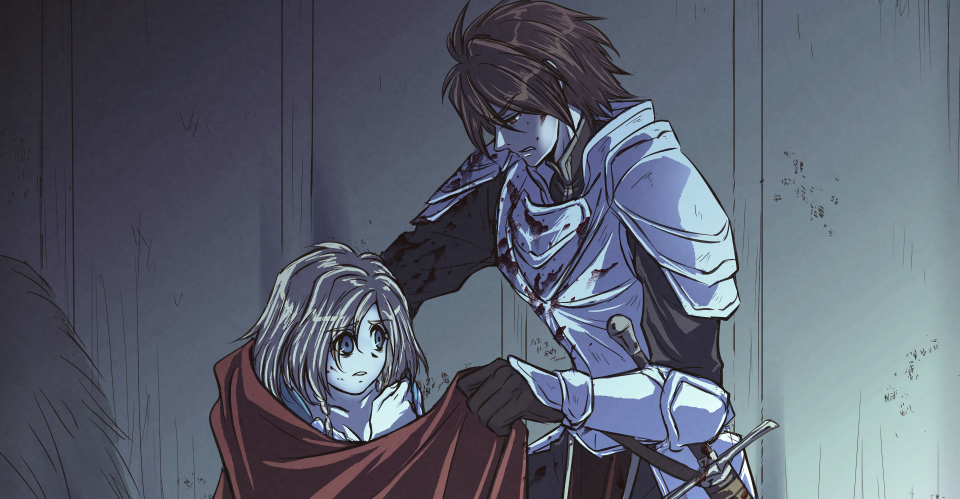

鎧に身を包み、背筋を正して整列する若き騎士たち。その中に我が子の姿もあった。

なんだかんだ言っても、ずっと彼を誇らしく思っていた事には変わりなかった。目頭が熱くなる想いだった。

近所の顔なじみ達も同様に喜んでくれていた。

幼いころから随分可愛がって貰ったものだ。自分事のように祝ってくれる人々の姿は、なぜ自分が役人になったかと初心を思い出させてくれた。

きっと、あの子も似たような動機でこの道を選んだのだと確信があった。どうか、ずっとその志を忘れず、腐らず、胸に抱いていて欲しい。

たとえ現実と理想の剥離が大きくとも、ままならぬことを多く飲み込まなくてはいけなくとも、濁流に身を沈めても胸の奥の清流は濁さず耐えて欲しい。

任官式が終われば、そのままそれぞれ軍馬に跨り、配属先の赴任地へ向う。

今生の別れになるやもしれない瞬間だ。

そう思うと眼がしらを熱くする涙の意味も変わる。

そんな親心が通じたのか、たまたま振り返った息子と目が合った。彼は、すっかり大人の面持ちになった頼もしい笑顔で「いってきます!」と片手をあげた。

去り行く背中がとても大きく見えた。月並みだが「すっかり立派になったな」と嬉しさと寂しさがこみ上げた。

その後は、年に一度でも家に顔を出してくれれば良い方だった。

直接顔を合わせる機会はずいぶん減ってしまったがその分、文を交わす機会が増えた。

不定期に赴任先から送られてくる彼の手紙が、妻と私の新たな楽しみになった。

後に、家族にあてる手紙より隣家の幼馴染宛ての手紙の方が頻度も量も多いと知って、苦笑いした。

ある日「何時までこんな清い交際を続けるつもりだ。早く孫の顔をみせろ」と文にしたためた。

すると、暫く彼から返事が返ってこなくなってしまった。

随分日にちが経ってから「また父さんの悪い癖が出たね」とだけ書かれた短い返事が届いた。

妻はその手紙を読み、呆れたようにため息をついて私を叱った。

『騎士失格の六人/鳶と鷲』

Comments are closed