白刃一閃、外道を屠る。

《こいつはれっきとした法執行だ。ガタガタ言われる筋合いはねえよ》

#騎士失格の六人 #一次創作

SS『港町の弔い風』

身体を売るしかなくなった女に自分が出来る事なんてのは、仕事の対価を払ってやることぐらいしかない―。

酒も飲まず女も買わず、ジュースとナッツで腹を満たして帰るだけの自分がよっぽど珍しかったのか。

呼んでもないのに声をかけてきた一人の客取り女。適当に相手をしている内に、何が面白いのかすっかり気に入られてしまった様だった。

大した額も頼んでないのに「また来てね」と愛想よく送り出してくれたので、少し多く置いてきた。

「釣りは要らねえよ」それだけ言うと店を出る。嬉しそうにはしゃぐ声が背中越しに聞こえた。

自分はこの町の人間ではない。故あって、腐れ縁の仲間と共に一時腰を落ち着けているだけの流れ者だ。

どうせ一時の縁。誰かと仲良くする気もなかったし、なりたいとも思わなかった。

ただ一時、気分が良くなれたらそれでよかった。

次の日も、同じ店に足を運んだ。どうせ金を払うなら、気分よく払いたい。

あの店は、話しかけてきた彼女のことを除いても、全体的に悪くなかった。無理に酒を勧めて来ないし、飲み食いだけの客にも誰も嫌な顔をしなかった。

次の日も、その次の日も、ただ飯を食う為だけに通った。話しかけられれば適当に相手をした。

気が付けば、いつも隣にあの子が座るようになっていた。愛想の良い、気立ての良さを感じる女性だった。

ある日彼女は、身請け話に気が乗らないのだと語り始める。

そろそろ潮時かと頭をよぎる。仲良くなり過ぎたと感じた。

「良い話じゃねえか」と素直に思った。

遠くの席でこちらをちらちら伺いながら酒をちびちび煽る男。多分あいつがそうだろう。

気弱そうだが、優し気な風貌をしていた。身なりもいい。

「え~どうせならもっといい男が良いよ」

自分が返した答えがよっぽど気に入らなかったのだろう。

「旅人さんってかっこいい人が多いし…憧れちゃうな」

こっちが鈍感だとでも思っているのか、露骨な態度で身体を寄せてくる。

「やめとけよ。流れもんは所詮流れもんだ」

食事もそこそこに切り上げる。少し気を許し過ぎたなと反省した。

恨めしそうな、縋るような視線を感じたが見ないようにした。

懐から金を出そうとしたところで、店の扉が乱暴に開いた。柄に手をかけるまでもなかったが、反射的に刀の鞘は握っていた。

いかにもなチンピラがぞろぞろと、我が物顔でテーブルを占領し始めた。そそくさと、他の席の客が帰り始める。

中でもひときわ偉そうな奴がこっちへやってきた。「よう」と馴れ馴れしく声をかけて来る。

「兄さん、もう帰んのかい?だったら、そっちの姉ちゃんの相手は俺がしてやるよ」

「…悪いけど、先約があるから!」こちらが口を開く前にぎゅっと腕に抱きつかれた。これでは刀も抜けない。

話を合わせてやるよりなさそうだった。「まあ、そういう事なんで」どけよと一瞥をくれてやる。

負け惜しみのような舌打ちが聞こえてきたのは、すれ違って大分距離が空いてからだ。睨まれたぐらいで怯むなら、最初から絡んでくるなと少し苛立った。

部屋の前まで来る頃にはすっかり彼女の震えも収まっていた。どことなく嬉しそうにすら見える横顔に、なんとなくしてやられた気分だった。

部屋の扉に鍵をかけると、彼女は大きなため息を吐いて扉にもたれていた。一応、まだ緊張はしていたらしい。

「つか俺、そんな持ち合わせねえんだけど」扉にもたれる彼女に声をかけると、弾かれるように振り向いて「いいのそんなの」と抱きついてきた。

「ずっと一緒にいるなんて出来ないって、わかってるよ私だって」

「でもせめて…良い思い出が欲しいよ」

金は要らないとまで言い出してしまえば、もうおしまいにするしかなかった。

「…仕方がねえな」つい溜息が出る。細い体を抱き寄せると良い香りが鼻をかすめた。

翌朝、まだ日も登りきらぬ早朝に隙間風の冷たさに彼女は一人目を覚ます。

隣に彼の姿はなく枕元には小さな革袋が置いてあった。

「…お金、持ってんじゃん。意地悪」相場より少し重たい革袋を胸に抱いて俯く。

思い返せば涙が零れる。

触れた唇がすごく柔らかかったこと、硬い掌ですごく優しく触れてくれたこと。

ああ、慣れてるんだなってすぐに分かったけど、別に嫌な気持ちにはならなかったこと。

全てが夢のようだけど、この革袋が夢ではないと現実に戻させる。

『多分、もう彼には会えない』

淡い夢も抱くことができないなら、優しくしないで欲しかった。彼は自分の我儘に応えてくれただけなのに、自分勝手な気持ちが募った。

そんなこんなで二週間がたち、それまで毎日のように顔を出してた彼は思った通り全く店に来なくなった。

何をするにもやる気が出ず、けだるげな顔で送る日々。

身請けを申し出てくれているあの小役人の男は相変わらず一生懸命通ってくれているけれど、どうにも相手をする気になれなかった。

例のチンピラたちがやってきた日にはもう最悪だ。どうやら彼らは町長の息子の取り巻きらしい。あの日、自分に絡んできた憎たらしい奴だ。

隣でいつもジュースを飲みながら肉とナッツで頬をいっぱいにしていた、黒髪の彼の面影が恋しくて恋しくてたまらなかった。

仕事に全然身が入らず、ママにも叱られる事が増えた。

そしてある日。とうとう言われたくない一言を、言ってはならない一言を、憎たらしいアイツが口にした。

「今日もあの目つきの悪い兄ちゃんは居ないのかい?かわいそうにフラれちまって…それとも、俺らにビビっちまったか」

下品な笑い声。つられて笑う取り巻き達。「今日は俺が慰めてやるよ」耳元で不快な声が囁く。もう我慢の限界だった。

乾いた音が、店内に響く。

限界だった。何もかも。コイツさえいなければと、怒りが抑えられなかった。

ドラ息子の顔が、みるみる紅潮していくのが見えたが、今の自分にはそれが何を意味しているのかも理解できなかった。

あんたの顔なんか見たくもないんだ―叫ぼうとして、その前に、喉を掴まれた。

助けてなんて、言わせてもらう事も出来なかった。

何が起こったのか、理解も出来ないまま、彼女の意識は遠のいてゆく。

そんな折、二週間ほど町を離れていた流れ者の一行は仕事を終えて街へ戻ってきていた。

当然黒髪の彼もそれに同行していたのだが、男同士の暑苦しくて酒臭い空間に長居する事は耐え難く、直接常宿へは戻らず一人花街へ向かった。

「あそこはさすがに顔出しずれえしな」なんてぼんやり考えてながら今夜の飯処を吟味していると、どうにも周囲が騒がしい。

嫌な予感がする―。

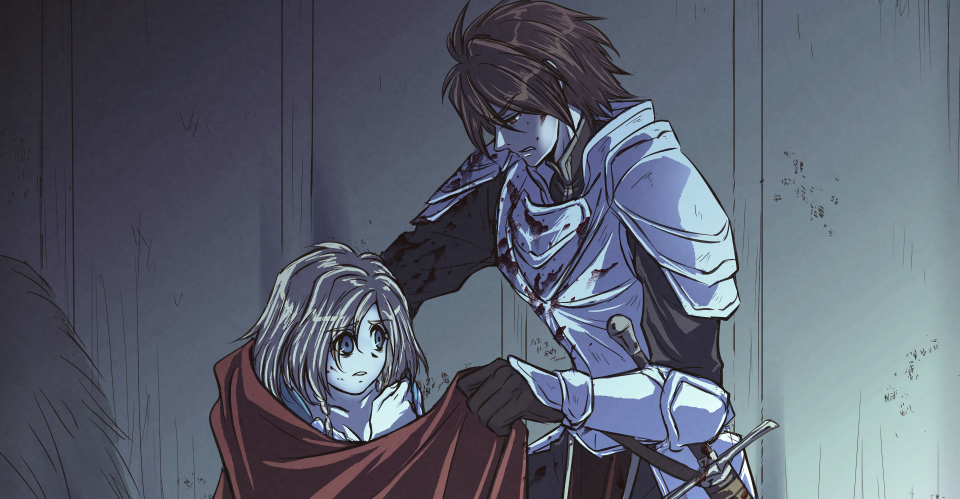

先ほどまでの気まずさも忘れ、人だかりをかきわける。

嵐は、既に過ぎ去った後だった。

荒らされた店と、店の隅で泣きながら震える見覚えのある女の子たち。

けど、一人だけいない。一番よく知ってる顔がいない。

だが…割れたテーブルの瓦礫の中、横たわる足元には見覚えがある。赤いヒールを好んで履いていた、あの子の靴にそっくりだった。

更に近づいてみるもその上体には毛布のようなものが掛けられており、顔を確認することは出来なかった。だが…

“間違いない”と確信するには十分だった。店の隅には、殴られたのか、例の小役人の男が涙を流しながら腫らした顔の手当てを受けていた。

静かに近付き一言「誰にやられた?」と尋ねる。

「あ、あの…町長の…」震える声で男は答える。最後まで言い切らずとも、わかる。

「あいつか」刀鞘に沿えた左手に、ぎゅっと力が入った。小役人の男かヒィっと小さく悲鳴を上げる。

ごめんなさいごめんなさい…誰に謝っているのか、ガタガタ震えて涙を流す男を尻目に踵を返した。

「どこへ行こうっていうんだね」

突如、声がかかる。声の主は、ちょっとした顔見知りだった。

お互い愉快な気持ちにはなれない相手。

なんの用だと口を開けば、男は一つの提案を持ちかけてきた―。

すっかり日が落ちて、町外れの空き倉庫。

中には、売女が一人死んだところで気にも留めず、どんちゃん騒ぎのチンピラたち。

「ちょっと小便…」ひとりが席を立った。外へ出ようと扉へ向かい、ノブに手をかけ―

扉が開くや否や、剣閃が疾る。男の体が、縦に割れた。

開け放たれたドアの向こうには、見慣れぬ―否、薄らと見おぼえるのある風貌の―黒い髪の剣士が、血に濡れた抜身の刀を手に一人佇んでいた。

勘の良いものは恐怖に顔をこわばらせ、何が起こっているのか理解ができない勘の悪いものがまず斬られた。数名が肉塊になって、ようやく悲鳴が上がり始める。

逃げる者は追わなかった。追う価値も必要もなかった。

黒髪の剣士は、真っ直ぐ一人へ向けて歩みを進める。

「こんなをことしてタダで済むと思うのか」と震える声で最期の虚勢を張り糞尿を垂れ流す男の前で、剣士はぴたりと足を止めた。

「思ってるさ。こっちには大義名分があるんでね」

ひらり、と一枚の紙きれを男の目の前に放る。

これまで、どんなに好き勝手をしても許されてきた男が、許されざる者へと成り下がった瞬間だった。

似顔絵と共に添えられた”生死を問わず”の文言に、男はヒュっと喉を鳴らした。

「もう十分遊んだろ」

低く、無慈悲な声が静かに響いた。そして、無感情に刃が閃く。

場面は変わり、時間は遡る。

「どこへ行こうというんだね」

初老の保安官が黒い髪の無頼者を呼び止める。

不機嫌そうに振り向きこちらの姿を認めると、鋭い双眸がさらにすうっと細められた。

「…てめえにゃ関係ねえだろ」

怒気を孕んだ低い声。

思わず気圧され生唾を飲み込むが、意を決して初老の保安官は再び口を開いた。

「大いにあるから尋ねているのだ」

「大義名分は必要だろう?」

「私にしかできない仕事だ」

誰もメスを入れられなかった、患部の切除。

願ってもない。止める理由がない。

人死にが起きてからでないと動けなかった。

義憤に駆られたこの流れ者がいなければ、動けなかった。

恥を忍んで、よそ者に頭を下げる。

「時間を一刻くれないか」

大義名分という名の紙切れ一枚。

受け取り、懐に忍ばせた。

こんな紙切れ一枚があるかないかで、大義とやらは大きく変わるらしい。

相変わらず反吐が出る。だが―

「面倒事は、一つ減る」

ゴミを掃除したつもりが、自分がゴミとして扱われる。

そんな面倒からは、解放される。

“ゴミ掃除”には懸賞金という名の労働の対価が支払われた。

「こいつは良いや」

皮肉交じりに口元を歪める。

受け取った金子は懐に仕舞われることは無く、あの子の居た店へ黙って全て置いてきた。

道すがら、件の小役人とすれちがう。あの日に折られていたのか腕を固定していた。

こちらに気付くと彼は少し気まずそうに頭を下げた。

「とっとと一緒になってやりゃよかったのによ…」

それは誰に向けた台詞だったのか。馬鹿だな、と小さく呟いた。

折角、優良物件だと教えてやったのに。

かの男は、非力を自覚しながらも彼女を守ろうと立ち向かったのであろう。

本来ならば、そういう男を選ぶべきなのだ。

腕っぷしの強さしか持たない流れ者の自分なんかに入れ込んだって、良い事なんかなんにもないのだ。

彼は、自分にないものを沢山持っていて、きっと彼女に平凡という名の幸せを運んできてくれたであろうに。

常宿に戻るといつもの馬鹿どもが、誰が夕飯おごるかゲーム(ただのババ抜き)に興じている最中だった。

こちらの姿を見るなりお前も入れと絡みに来たので、やらねえよと突っぱねた。能天気な奴らだ。

だがしかし、そこでぐうと腹の虫がなる。お前も能天気かと腹をさすった。

「…ったく感傷に浸る暇もありゃしねえな」

呆れ半分、しかしどこか救われた気持ちで席に着いた。

こんなこと、きっとまた何度でもあるのだろう。

涙雨が港町を濡らした翌日、空は高く晴れ渡った。

『騎士失格の六人/港町の弔い風』 おわり

Comments are closed